一、职业教育智能体的内涵与特征

职业教育智能体是通过环境感知、自主决策与任务执行,将人工智能技术与职业教育需求深度融合,以人机多主体协作方式解决职业教育领域诸多明确任务的智能代理。智能体的实质是智能代理,职业教育智能体通过代理教师、学生、管理者、生产者等多主体角色,以虚实结合的方式无限拉近产教距离,重塑职业教育生态,推动技术知识生产与传递流程再造。作为人工智能技术在职业教育领域的具体应用,职业教育智能体既能够使用一个或多个大模型的数据能力、理解能力、推理能力,又能够弥补大模型在环境感知与具体决策方面的不足,针对技能形成、产教跨界等复杂环境进行交互反应,更强地适应未知或意外的情况,进行更符合职业教育实际的自主决策与任务执行。职业教育领域有诸多任务,既分层分类,很多又相互交叉,需要将这些任务具体到“合适”的程度,分层分类搭建大量的单智能体,构造多个智能体纵横交错、勾连互通的职业教育智能体矩阵,形成多人与多智能体协同的人机交互模式。综合来看,职业教育智能体主要具有以下五个典型特征。

1.类型教育性

职业教育智能体作为服务职业教育的智能体,需要适应职业教育的类型特点和人才培养目标。这是职业教育智能体的首要特征,是决定智能体能否在职业教育领域有效应用的前提条件。除了像普通教育智能体“伴学”“伴教”外,职业教育还要借助智能体来实现专业设置与产业需求的动态匹配、教学实训与工作场景的无缝衔接、技能形态与职业岗位要求的精准对接等独特功能。

2.自主智能性

自主智能性是职业教育智能体得以存在与发展的技术基础,决定了它是“智能体”,这是其区别于传统教育工具的核心特征。职业教育智能体的智能性是其自主性的基础,自主性使其智能性得以强化。从智能性看,职业教育智能体不仅是工具,而是教师、学生、管理者的数字分身,是人的能力的延伸,这种延伸因其深度融合环境感知、多模态理解与类人推理等人工智能技术而具有了相当的智能性。从自主性看,职业教育智能体不仅具有知识生产与应用能力,比如自主感知教学状态、自主诊断学习问题、自主规划训练路径和自主执行教学反馈,也能随环境、任务、使用过程而动态进化,自主提升其在复杂教育场景中智能水平。引入智能体后,职业教育场域演变为“人—机—环境”三元互动关系,其中人是第一性的,起决定和主导作用。例如,学生可自主选择是否采纳智能体推荐的学习路径。因此,职业教育智能体的自主智能性始终服务于人的主体性:智能体是高效的“数字船员”,而人始终是掌控方向的“船长”。

3.任务明确性

相对于大模型的通用性,职业教育智能体要充分发挥大模型的“智商”,有明确的工作任务。这是职业教育智能体“自主智能性”的实践基础,决定着自主智能性的技术特点能否充分发挥。搭建智能体所面向的职业教育任务越明确,该智能体适应复杂环境和进行自主决策的能力就越强,反之,工作任务泛化程度越高,它的通用性就越强、自主决策能力越弱,达到一定阈值之后就成了一个新的大模型。与此同时,任务明确程度越高往往带来任务数量相对较少,解决具体问题的“量级”越低。从理论上讲,某个职业教育智能体的任务明确程度与其在该细分领域的智能化程度成正比,与其能够解决的问题“量级”成反比。从技术路径来看,搭建智能体所面向的具体任务有层次之分,这决定了不同智能体之间的任务明确性和应用量级均存在层次差别。例如,面向专业规划的智能体比面向专业建设的智能体的任务明确性更弱、应用通用性更强,后者又比面向课程建设的智能体的任务明确性更弱、应用通用性更强。任务明确性不仅是单智能体规划建设必须考虑的基础问题,还关系到智能体在职业教育领域如何分层分类布局的宏观问题,即多智能体如何构成有效矩阵。

4.协作共生性

在传统职业教育中,主体协作局限于“师生”“生生”的人际互动。由于自主智能性,智能体使“人机”关系成为新的维度,这种人机互动反过来又螺旋式生成自主智能性。当单一智能体演化为智能体矩阵时,又强化了“机机”关系,职业教育系统便进入一种更为复杂的协作共生状态。多个智能体通过分布式通信协议进行资源共享、策略协调与集体决策,形成类似蜂群或蚁群的群体智能。这种机制不仅模拟了真实职业场景中的多方协作(如工业生产线协同、跨部门项目管理),更以虚实融合的方式,使人类与智能体在面对复杂任务时能够动态调整、共同进化。一方面,智能体矩阵具有自适应优化机制。在职业教育场景中,单一智能体受限于数据边界与算法能力,而智能体矩阵则通过分布式认知实现能力跃迁。例如,在智能制造实训中,设备监控智能体实时采集机床数据,故障诊断智能体基于知识图谱分析异常模式,而教学指导智能体则动态生成维修策略并推送给学员,三者共享信息,形成闭环优化方案和流程管理。这一过程类似于生物神经网络的Hebbian学习法则——“一起激活的神经元会强化彼此连接”,智能体矩阵通过持续交互,不断调整协作策略,实现系统级智能的涌现。另一方面,智能体的深度协作不仅优化了机器效能,也构造出新型的共同体——人机共同体。比如在课堂教学中,助教型智能体可自动生成个性化习题,伴学型智能体通过情感计算来识别学习者焦虑情绪并调整教学节奏,而评价型智能体则基于多模态数据分析学习成效并针对性提供多模态的改进建议。此时,教师、学生与智能体不再是主客对立的关系,教师的经验、学生的认知与智能体的算力相互增强,形成“1+1+1>3”的协同效应。

5.泛在应用性

智能体以数字分身的方式代理主体行动,如同孙悟空的一撮毫毛幻化出无数个“小行者”,通过敖闰的裂空爪即时抵达任何需要“降妖除魔”的场所。这就是职业教育智能体的泛在应用性,指打破时空界限,覆盖职业教育领域全场景、全时域的应用样态。职业教育智能体的泛在性首先体现为对物理空间桎梏的消解。在传统的实训教学中,一台车床前或许只能容纳三五名学生观摩操作;而搭载了数字孪生技术的教育智能体,能同时为成千上万的学习者生成高保真的虚拟操作环境。时间维度的延展与折叠是智能体泛在性的第二重突破。职业教育的技能习得本需要“冬练三九、夏练三伏”的持续积累,而智能体通过构建“时间胶囊”般的微课程单元,允许学习者像使用月光宝盒般自由穿梭于各个训练阶段,既能进行单个技能点的精准训练,如焊接技法、数控编程,又能开展完整工作过程的系统培养,如汽车故障诊断全流程等。

二、职业教育智能体的功能定位

职业教育智能体本质是以技术手段弥合产业与教育之间的鸿沟,赋能职业教育从“经验驱动”转向“智能驱动”,解决职业教育体系产教信息不畅、理论与实践脱节、技能实操与真实场景割裂、个性化方案缺失、评价反馈不畅、治理效能低下等现实问题,重塑职业教育生态、技能人才知识体系、教学组织方式、技术服务方式、学校治理体系,加速推动职业教育内在范式的创新性转换和外在样态的颠覆性变革。

1.以产定教的智能纽带

职业教育智能体作为纽带,可以通过智能化、精准化、动态化信息交互,拉近产教关系,推动职业教育供给侧与产业需求侧矛盾化解,真正实现需求牵引和市场导向的以产定教。智能体实时采集产业数据,分析企业岗位需求信息,整合同一领域的行业标准、岗位技能要求,生成可视化的人才需求图谱,为专业结构优化调整提供精准的人才需求画像。例如,通过智能体建构毕业生就业数据追踪动态评估模型,持续反馈产业人才需求,形成“产业需求—专业设置—人才培养—就业反馈”闭环系统,形成产业需求牵引专业设置、人才培养适应就业需求的良性循环格局。此外,按照自主智能性和协作共生型特征,职业教育智能体协同进化机制能够使其快速适应产业结构调整与技术变革需求,对职业院校人才供需匹配模型进行动态优化,推动职业教育与产业发展深度融合向智能水平迈进。

2.虚实融合的具身场域

产与教两个实体分处不同行业、不同场所,不易找到合适的纽带拉近二者的距离,真正的场景化教学对于学校、教师、学生来说都很困难。加入智能体之后,凭借智能体的“集智”与“泛在”优势,产教关系打破传统的物理空间,职业教育场域中的主体关系得以重塑,师生可以时刻处于“身体在场”的具身情境。学校教师与企业师傅共同化身导师,由技术传授者变为方法引导者,课内课外随时“在场”,重在授人以渔;学生由技术接受者变为技术选择者,更大限度地实现参与式学习。由此,职业教育内外环境中的诸多要素紧密融合在一起,构成充满张力、结构化的新社会空间。在这样的教育形态中,主体存在方式从固定时空的个体演变为泛在时空的共同体,一种“人人皆学、处处能学、时时可学”的技能形成机制就此建立起来。比如,在传统师徒制中,技能传递依赖个体经验,而教学型智能体则通过AR/VR技术模拟真实工作场景,让学生时刻处于导师指导下的工作场景之中训练技能,并向他们提供即时反馈,如纠正操作姿势,来强化技能的具身性掌握。

3.教学改革的智能主体

由于自主智能性特征,教学型智能体可以成为传统“师—生”二元主体外的“第三主体”,推动构建“师—生—机”新型教学组织形态。在这样的教学组织形态中,职业教育智能体将辅助师生个性化成长和教学资源自主更新。一方面,通过“数字分身”代理的方式,智能体成为师生的“智能学伴”“智能助教”,与师生互动交流。学生自由穿梭于各种生产与服务场景,随时接受学校老师和企业师傅的针对性指导,实现“千人千面”的个性化学习。学校教师与企业技能大师、一线技工时刻互动,始终参与企业生产实践,不断精益技能水平。另一方面,通过整合行业技术标准、岗位能力标准、专业教学标准、课程教学内容、学生群体或个体特征等教学要素,智能体可以实现教学资源的自主开发与迭代更新,大幅提高教学资源对人才培养的支撑度,进而提高人才培养的动态适应性。以教材为例,传统教材以纸质方式存在,数字教材以数字方式存在,将来基于智能体的教材可能就不以任何形式存在。准确地说,它不以任何形式确切、稳定地存在,而是以“反薛定谔的猫”的状态“存在”于智能体矩阵之中——你用它的时候,它就存在,你不用它的时候,它就不存在;你想学什么内容,它就变成什么,并且揣摩着你的真实需求而提供多个备选方案。

4.技术服务的智能中枢

按照分布式认知理论,技术知识不仅局限于个体内部,而且分布于个体之间、个体与工具之间、个体与环境之间,凭借人、物、环境的互动而生成。这意味着横跨校企两界的职业教育技术服务很容易陷入“双盲困境”,即企业难以找到适宜的技术支持,学校也不了解真实的技术需求。技术服务型智能体的出现,如同在混沌状态中建立起一座“认知灯塔”,通过“集智”与“创智”双重机制重塑技术知识生产方式。第一,“集智”机制的本质是技术知识的数字聚合与精准匹配。智能体将分散在技术手册、专家头脑、设备日志中的技术知识抽取为结构化节点,将企业生产端的技术需求要素与学校服务端的技术供给要素精准匹配,形成适应分布式认知规律的技术服务网络,提升常规技术问题的解决效率。同时,所有解决过的技术案例都会存入知识库,这种持续积累的集体技术记忆可为类似问题提供成熟解决方案。第二,如果说“集智”促进知识的重组,那么“创智”则是促进知识的创新,重在高效解决复杂技术难题。智能体通过生成式对抗网络模拟技术创新的“头脑风暴”过程,通过即时补充专家没想到的技术线索和案例扮演“思维扩展器”角色,通过分析技术演进曲线和专利地图识别“技术空白点”。比如,在建筑行业中,对于常规的施工标准应用问题,智能体能够像“数字包工头”一样将BIM模型中的构件信息与相关施工标准实时匹配;当面对施工难题时,智能体则如同“虚拟总工程师”,联合结构专家、材料学家和一线技师协同创新解决问题。“集智”与“创智”并非割裂存在,而是一个协同进化的双重机制。“集智”向下扎根,不断吸收产业一线的知识养分;“创智”向上生长,持续产出突破性解决方案。这种机制正在引发职业教育技术服务范式的深层变革——其价值不再局限于“解决问题”,而是升级为“培育问题解决能力”,这将催动职业教育从技术知识传递向技术知识创生的历史性跨越。

5.多元治理的智慧平台

凭借职业教育智能体的协同共生性,职业院校能够汇聚多领域资源,协同多部门关系,顺利实现扁平化治理模式,提升学校治理水平和治理效能。职业教育智能体通过平台信息共享,打通职业院校各部门之间的信息通道,消除主体间信息位差,实现多元主体共治。例如,教务、学生管理、就业指导、校企合作等部门的数据可以通过智能体实现无缝对接,形成统一的“数据中台”,为多主体跨部门决策提供全面、准确的数据支持;智能体可以构建跨部门的“虚拟任务小组”,根据校企合作项目、突发事件处理等具体问题动态调配资源,绕过冗长的行政流程,实现快速响应。职业教育智能体通过对各主体生成的信息资源实时动态追踪、深度挖掘与数据处理等,为全面分析和信息传输作出贡献,推动职业教育治理模式由粗放式向集约式转变。例如,通过分析课堂出勤率、作业完成情况和实训表现,智能体可以识别学习困难学生,自动触发辅导干预机制,实现“早发现、早干预”的精准帮扶。此外,智能体还能通过模拟推演的方式为管理者提供决策支持,减少试错成本。

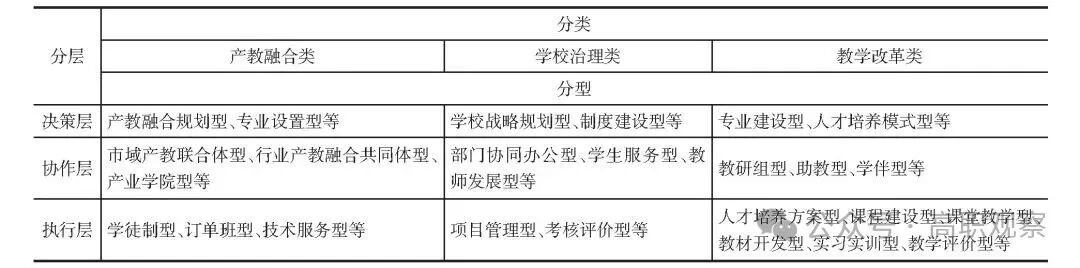

三、职业教育智能体的应用场景

综合人工智能技术、智能体特点和职业教育智能体的功能定位,可以将职业教育智能体划分为决策层、协作层、执行层三个层次,产教融合类、学校治理类、教学改革类三大类。将“三层”与“三类”置于一个二维交互表中,若干具体的智能体可以各种“型”的方式归于某个单元格。如此,能够适应职业教育各类场景的智能体矩阵被描绘出来(表1)。决策层智能体如同“战略预言家’,通过多维度数据融合与推演,实现职业教育系统的顶层设计,主要解决“做什么”的问题。协作层智能体扮演“数字红娘”角色,理顺理解、信任、颗粒信息共享、沟通渠道顺畅的主体间关系,主要解决“谁来做”的问题。执行层智能体如同“量子化工作单元”,将宏观决策转化为具体的作业行为,主要解决“怎么做”的问题。这里要说明两个问题:一是各层各类智能体之间可以相互接通。例如,当产业端检测到“动力电池回收”技术爆发时,决策层智能体启动产业人才需求预测模型,协作层智能体匹配企业技术专家与院校资源,执行层智能体快速生成AR实训模块。这种联动机制使职业教育系统像生命体一样,具备“环境感知—智能决策—精准执行”的完整能力链。二是将智能体分为层、类、型依据的是每个智能体的主要功能,实践中大多数智能体不同程度兼具其他层、类、型的功能,可以跨多个场景应用。比如,长沙卫生职业技术学院臧靖蕾老师开发的家庭药师智能体,家庭端进行用药服务,教学端赋能基层药师培养,医护端推动健康生态管理从“被动治疗”转向“主动干预”,同时符合协作层和执行层智能体功能,适应产教融合类和教学改革类等智能体应用场景。

表1 职业教育智能体矩阵

1.产教融合类智能体主要应用于产教供需对接、产教融合组织运行和校企合作育人等场景

在决策层,可分为产教融合规划型、专业设置型等,主要通过生成或分析行业发展报告、人才需求报告等,为学校产教融合宏观战略、专业结构优化调整提供决策方案。在协作层,可分为市域产教联合体型、行业产教融合共同体型、产业学院型等,主要通过搭建产教两端多主体协作的智能平台,促进各种产教融合组织顺畅运行。在执行层,可分为学徒制型、订单班型、技术服务型等,主要通过再造校企合作工作流程,让产教融合的具体任务更加有效地得到执行。以技术服务型智能体为例,湖南铁路科技职业技术学院联合多家铁路局、地铁公司,汇聚企业大师、一线技师和高职院校教师近700人,开发了钢轨探伤智能体,通过“企校机”异地实时协作,形成“检测在现场、诊断在云端、专家在全球、服务在身边”的智能化技术服务体系,已完成214项技术难题云端智能会诊,提供裂纹修复工艺优化等200多项标准化解决方案,服务全国铁路企业钢轨探伤等工种的一线工人5万人次、职业院校学生10万人次。

2.学校治理类智能体主要应用于学校发展规划与制度体系建设、内部组织运行、工作任务管理等场景

在决策层,可分为学校战略规划型、制度建设型等,主要通过分析学校发展调研报告、综合会议发言材料、解析制度文本,为学校明确发展目标、中长期发展任务,以及优化管理制度等提供决策方案,包括评估专业调整、师资引进、设备采购等决策的长期影响等。在协作层,可分为部门协同办公型、学生服务型、教师发展型等,主要通过基于多智能体协作形成的扁平化管理结构,打破了行政壁垒,提升部门协同工作效率,方便学生校园生活与课内外学习,优化教师发展支持体系。比如,当教育智能体发现某专业就业率连续两季低于警戒线时,可自动召集招生、教学、就业部门的相关智能体召开“虚拟联席会议”,就专业改造、招生调整、企业对接等工作进行自主会商,形成可提供多部门参考的“决策方案”。在执行层,可分为项目管理型、考核评价型等,主要通过构建动态监控体系,实现“立项—执行—验收”全流程数字化项目管理;系统整合教学、科研、社会服务等教师工作数据,构建教师数字画像,推动人事考核精准化、动态化、诊断化;自动对接OA系统、教务系统、财务系统等数据库,结合历年绩效评价情况,优化部门绩效评价准确性。

3.教学改革类智能体主要应用于学校专业建设与人才培养模式改革、伴学助教和课程建设与实施等场景

在决策层,可分为专业建设型、人才培养模式型等,主要通过对接学校产教融合规划、学校发展战略目标,结合学校办学传统与现实基础,为每个专业找准目标定位,选好发展路径,提供资源支持方案。在协作层,可分为教研组型、助教型、学伴型等,主要通过师、生、机多主体泛在协作,实现跨时空教研、辅助教师教学、提供伴学支持。在协作层,可分为人才培养方案型、课程建设型、课堂教学型、教材开发型、实习实训型、教学评价型等,主要通过重构课程资源与教学流程,确保课程教学实施过程适应技能形成规律、满足专业人才培养目标要求。以伴学智能体为例,湖南工程职业技术学院蔡龙老师搭建的旅游专业学伴智能体,通过与客户简单对话,就能自动提供一份定制化的旅游方案。这意味着旅游方案设计课程目标与教学内容正在重构——设计方案能力的重要性下降,更加需要建立舒适客户关系的柔性技能、深度识别客户真实需求的心智技能、针对性优化智能方案的操作技能,以及积累实践经验优化智能体的创新能力。(节选自《中国职业技术教育》2025年第20期)